東京都内には、古い木造住宅が密集し、地震や火災時のリスクが高い地域が多くあります。こうした地域では、防災対策の一環として空き地を「不燃化促進用地」として確保し、地域の安全性を向上させる取り組みが進められています。

渋谷区本町地区もその一つ。この地区では、ピープルデザイン研究所とUR都市機構が共同で、不燃化促進用地の有効活用方法を模索してきました。そして2024年、新たな取り組みとして「ぼうさいえん」という菜園と、菜園を運営するコミュニティが誕生しました。

ぼうさいえんは、不燃化促進用地としての単なる防災対策にとどまらず、地域住民が関わることで、新たな交流の場へと発展しつつあります。本記事では、ぼうさいえん通じて生まれた地域のつながりと、その変化を紹介します。

ぼうさいえんが生んだ人の流れと関わりの変化

ぼうさいえんができて約1年。地域住民の意識や行動に少しずつ変化が生まれています。「以前からこの空き地のことは知っていましたが、ピーマンなどが植えられてから気になるようになり、足を運ぶ回数が増えました」と話すのは、近所に住む女性。ぼうさいえんの存在が、日常の動線に自然と組み込まれつつあります。

現在、ぼうさいえんはLINEのオープンチャット(匿名で参加できるグループチャット機能)を用いた菜園コミュニティを通じて運営されており、水やりや収穫のタイミングで住民同士が声を掛け合っています。

「水やりをしたいと思っていたけれど、やり方がわからず勝手にやっていいのか迷っていました。よく近くの公園で友人と待ち合わせをするので、そのついでに水やりをしてみようと思います」(地域住民の方)。

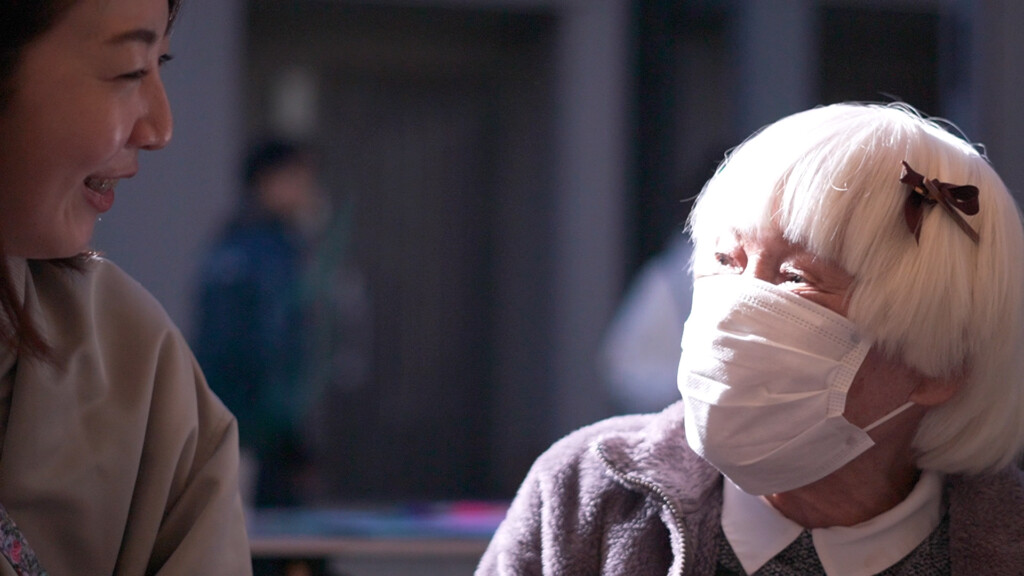

また、近隣のグループホーム「つばめの里」の入居者にとっても、菜園は新たな立ち寄り先となりました。散歩の途中で菜園を訪れ、野菜の成長を見守ることが楽しみになっているとのこと。「オクラや小松菜を育てていて、収穫した野菜を施設の職員さんが料理してくれるのがうれしい」と語る入居者もいます。

こうした変化は、ぼうさいえんが単なる菜園作業の場ではなく、地域の交流拠点へと変わりつつあることを示しています。

ぼうさいえんが生む顔の見える関係性と防災の視点

ぼうさいえんの持つもう一つの役割は、防災面での貢献です。

菜園活動を通じて住民同士が日常的に顔を合わせることで、災害時にも声をかけやすいなど、支え合いにつながります。「地域の方と顔なじみになっていると、いざというときに助け合える」という意識は、特に高齢者施設にとって重要な要素です。

「つばめの里には150名近くの入居者がおり、災害時に職員だけで全員を避難させるのは難しい。そのため、地域の方々と普段から関わりを持ち、お互いの顔がわかる関係を築くことが、防災の観点からも大きな意味を持ちます」と、社会福祉法人奉優会つばめの里の職員の高柳さんは話します。

また、顔なじみの関係があれば、認知症の入居者が施設の外に出てしまった際にも、地域の方が気づいて声をかけることができます。こうした関係性が築かれることで、地域全体の安心感が高まっていきます。

菜園活動がもたらした変化

ぼうさいえんを散歩コースに組み込んだことにより、グループホームの入居者の行動にも変化が現れました。

これまで散歩に消極的だった方が、「今日は水やりがあるから行かなくちゃ」と意欲的に外出するようになったり、自ら「行かなくていいの?」と声をかけるようになったりするケースが増えたのです。

「認知症の方はその日のできごとを忘れてしまうこともありますが、菜園の世話をすることで愛着が湧き、自発的に関わろうとする姿勢が見られました。職員として、とても嬉しかったです」と高柳さんは話します。

また、ぼうさいえんを中心に地域イベントも活発化。種まきや収穫イベントに合わせて、つばめの里が「オレンジカフェ」としてキッチンカーを出店し、住民や入居者がコーヒー片手に交流できる機会も生まれています。

「子どもたちとの交流が生まれるといい」「もっと地域の人が気軽に関われるようになれば」といった声も多く、菜園をより開かれた場にするためのアイデアが次々と生まれています。

これからの菜園──“みんなの場”としての未来

ぼうさいえんは、防災のための不燃化促進用地であると同時に、地域のつながりを生む大切な場にもなっています。

「水やりは当番制ではなく、関わる人ができるときに行う“ゆるやかな関係性”が、長く続く秘訣」。コミュニティには農業の専門家が入り、水やりの頻度や収穫など、菜園活動の専門的なサポートも行っています。「葉っぱが傷んでいるようだけどケアが必要か?」「オクラの実がなっているけど、どれくらいが食べごろか」などを気軽に質問することができます。こういったオンラインの繋がりが、リアルのぼうさいえんでたまたま顔を合わせた人同士の会話のきっかけにもなっているようです。

これまで活用されていなかった空き地が、少しずつ“みんなの場”として機能し始めています。今後は、さらに関わりやすい仕組みを整え、より多くの人が自然と足を運べる場へと発展していくことが期待されます。ぼうさいえんで育まれる地域の絆が、防災力向上にもつながる。そんな未来を目指し、この取り組みは続いていきます。