2025年3月19日、新宿アイランドタワー(UR都市機構 東日本都市再生本部オフィス内)にて、「密集市街地の可能性と未来~わざわざ空き地の“いつも”と“もしも”~」シンポジウムが開催されました。独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)とNPO法人ピープルデザイン研究所が2023年より行う、密集市街地の可能性と未来に関する取り組みについて、会場・オンラインの80名以上の皆さまと様々な議論が交わされました。

本記事では、都市防災と住環境の両立を見据えた「修復型まちづくり」について、実践と研究の両面からお話した基調セッションについて、レポートします。

密集市街地の価値や、「分散地」を活用した取り組みを紹介

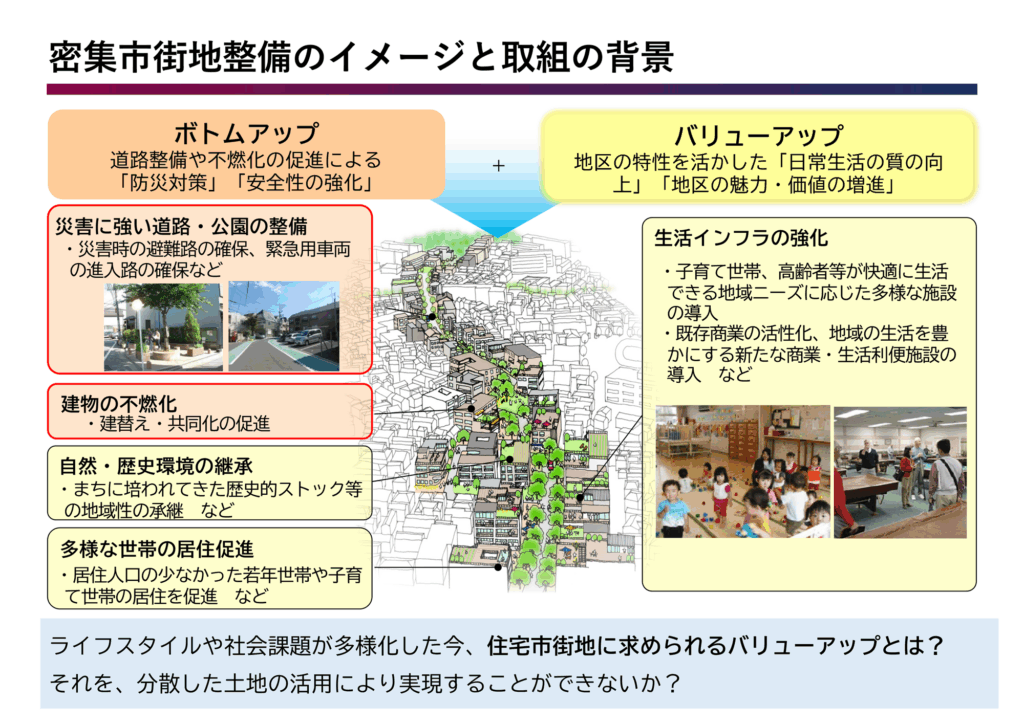

まずはUR都市機構 東日本都市再生本部密集市街地整備部の大野新五より、密集市街地における修復型まちづくりの最新動向について報告しました。密集市街地とは、都市基盤の整備が不十分で、老朽木造建物が広範囲に密集して存在する地域を指します。こうした地域においてURは、老朽住宅の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行っています。

その再生・整備のなかで、UR都市機構は木密エリア不燃化促進事業を実施しています。これは密集市街地内の土地を機動的に取得し、道路整備等に協力した方への代替地提供や敷地整序のタネ地等として活用している事業です。この点在する小規模な「分散地」の活用が今回のテーマです。取得した土地は50〜100㎡の小規模な土地も多く、公園隣接地や商店街沿いなど、立地のポテンシャルが高い場所も多く含まれます。UR都市機構とNPO法人ピープルデザイン研究所は、これらの土地に対し「フェーズフリー」(日常時にも災害時にも役立つ)という視点で、ぼうさいえん(防災×菜園)や日常時はカーシェアリングサービスの提供やイベントでの給電、災害時は非常電源として活用できるEV(電気自動車)の活用などの新しい土地活用を模索しています。

さらに、インターネット調査を通じて、東京都内の密集市街地が「都心のアフォーダブルで便利な住宅地」として再評価されている実態も紹介。住民のコミュニティは町内会からテーマ型サークルへと移行しつつあり、満足度が高い人ほど「自宅以外の居心地の良い場所」を持っている傾向があることも明らかになりました。

地域住民・企業・福祉事業者・行政が協働し、新たな価値を生み出す「場」の創出が今後の鍵です。たとえば空き地を活用したイベントでは、マルシェや福祉カフェ、フードドライブなどが開催され、地域活動の“実験の場”としての可能性が試されています。今後は活動を支える運営体制の整備にも力を入れていく予定です。

都市防災の専門家から見た修復型まちづくりの意義

都市防災・災害復興を専門とする東京都立大学 都市環境学部の市古太郎教授は、密集市街地における再生のあり方と、修復型まちづくりの持つ社会的意義について基調セッションを行いました。

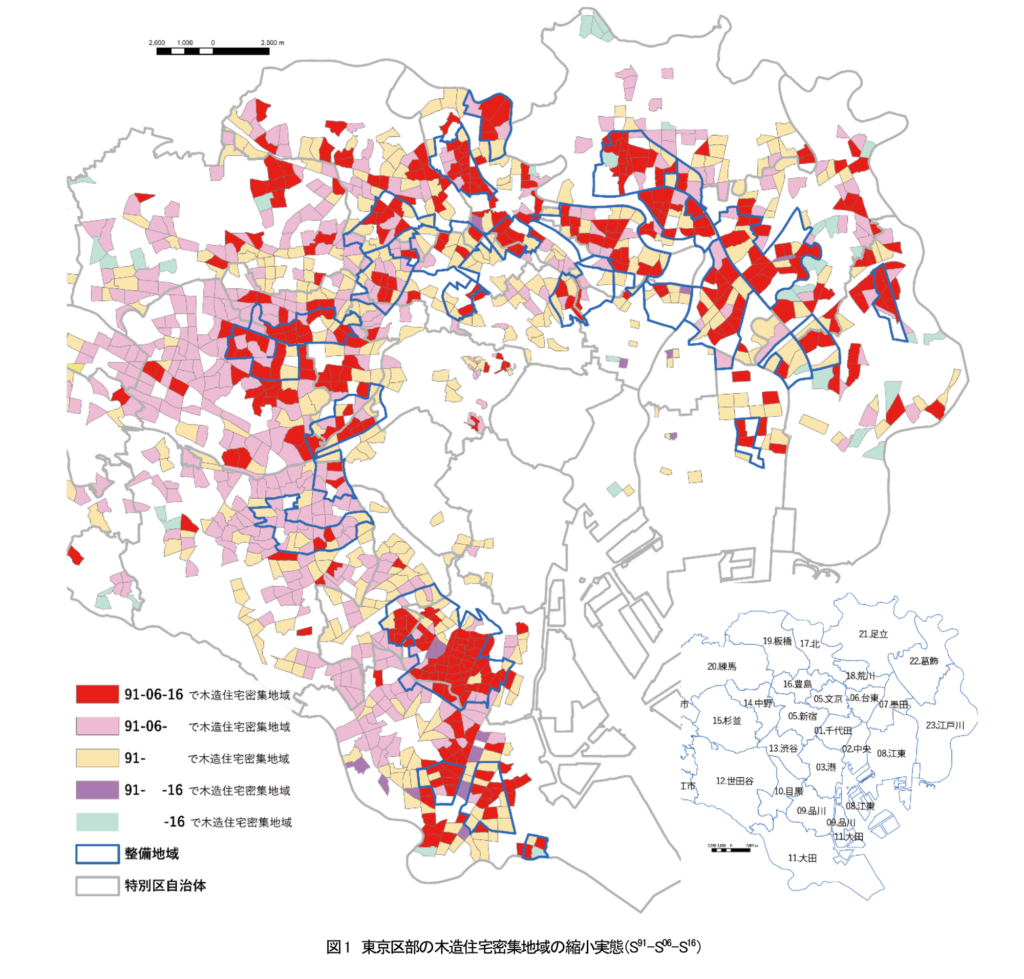

まず、市古教授は、東京における密集市街地がこの30年で6割減少したという事実を紹介。その背景には、阪神・淡路大震災を契機とした防災まちづくりの推進があります。一方で、質的な変化も進行しており、例えば豊島区・東池袋では、人口増や公共施設整備によって街の魅力が再構築されています。

その中で注意すべきは「ジェントリフィケーション」の進行です。建替えや開発によって賃料や地価が上がっていく現象を指しますが、一方でもともとの住民が住み続けにくくなる課題も。これに対し、「ゆったり構えていると、開発資本にすべて持っていかれる」と警鐘を鳴らしました。

こうした課題に対し市古教授が提案するのは、“スクラップアンドビルド”ではなく“修復型”のまちづくり。地域の営みや魅力を活かし、従来の住民と新しい住民が共に居場所を見出せる都市計画の重要性を訴えました。

加えて、石川県・能登半島地震で実施された「ふれあい喫茶(復興サロン)」の事例を紹介。お茶を飲みながら自然にまちの将来像が語られる空間は、災害時だけでなく平時から存在することが望ましいといいます。地域の空き地や駐車場を日常的な「語りの場」として活用することは、事前復興や防災意識の醸成にもつながります。

また、渋谷区が策定した「本町地区防災まちづくりグランドデザイン」にも言及し、公園や空地を子育て世帯や高齢者の居場所として設計する試みが、日常時・災害時の双方で機能する防災空間となりうると紹介しました。

これからの都市に必要な視点とは

本基調セッションでは、実践・研究の双方から、密集市街地の未来に向けた取り組みと展望が語られました。空き地をただのスペースではなく“復興の芽”として捉え、住民の語らいや居心地の良さが支え合う都市のあり方の紹介に、セッション後は具体的な質問も出て、活気ある議論になりました。