2025年3月19日、UR都市機構のオフィスで開催されたシンポジウム「密集市街地の可能性と未来~わざわざ空き地の“いつも”と“もしも”~」のトークセッションひとつめは、「持続可能なフェーズフリーな土地活用」というテーマで、まちづくりや福祉、モビリティの分野で活躍する5名の登壇者が集い、それぞれの立場から空き地をどう活用していくか、そしてその空き地が日常時にも災害時にも機能する“フェーズフリー”なあり方について議論が交わされました。本記事ではその様子をお届けします。

“わざわざ”空き地に向き合う意味

はじめに、NPO法人ピープルデザイン研究所の田中真宏は、今回のシンポジウムのテーマにもある「わざわざ空き地に向き合うこと」の意義について語りました。

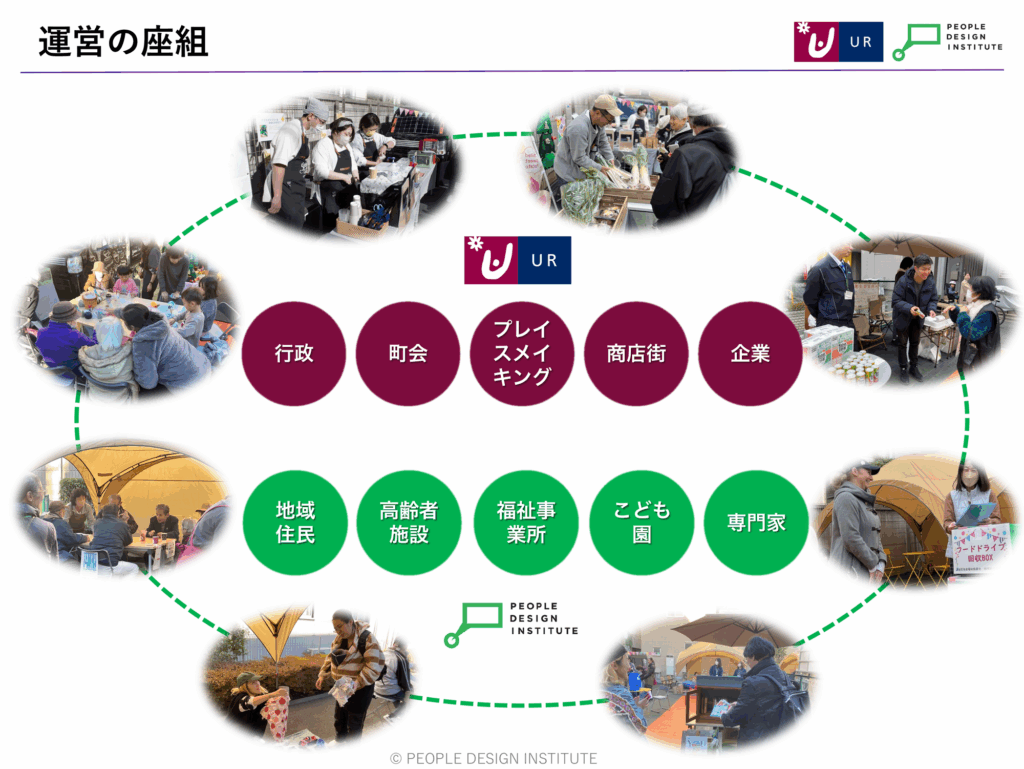

UR都市機構とともに進めてきた渋谷区本町での取り組みを振り返りながら、「空き地をただの空間としてではなく、地域の人たちが関わり合える“場”として再解釈することで、日常時も非常時も機能するフェーズフリーな場所になり得る」と話しました。こうした視点のもと、地域の福祉事業者や企業、地域住民と連携しながら進めてきた小さな実証が、空き地活用の可能性を広げてきたといいます。

農業が人と土地をつなぐ、ぼうさいえんの取り組み

ピープルデザイン研究所田中の説明ののち、具体的な取り組みについて、まずは株式会社農業企画の細越雄太さんから「ぼうさいえん」と呼ばれる防災菜園の取り組みが紹介されました。これはUR都市機構とピープルデザイン研究所が連携して行っている実証の一環で、都心部の空き地に菜園を設け、日常時は地域のコミュニティ醸成に寄与し、災害時には水の確保やミネラルの補給、そしていつもの繋がりがもしもの関係性を支える、地域拠点として機能することを目指すものです。細越さんはぼうさいえんの菜園アドバイザーとして野菜の選定や生育のアドバイス、コミュニティ支援をしています。

細越さんは、埼玉県内の団地で手がけている農園活動の事例も挙げつつ、「農業は、子どもから高齢者、障害のある人まで、立場を問わず関わることができる。人のつながりを生みやすい営み」と語りました。また、全国には農地が遊休状態になっている場所も多く、「その土地をどう守り、活かすかは、結局“人の関係性”にかかっている」といいます。農を日常的な活動の中に落とし込むことが、防災や地域づくりのヒントになると提起しました。

空き地の活動から福祉の接点ができる

社会福祉法人奉優会の高柳杏里さんは、UR都市機構とピープルデザイン研究所が連携して進めてきたぼうさいえんの取り組みに、認知症の入居者とともに参加してきた経験を共有しました。

高柳さんが働く高齢者施設つばめの里は、「ぼうさいえん」から徒歩10分程度。毎日の散歩コースとしてぼうさいえんを組み込み、見守りをしています。活動を始めてもうすぐ1年、畑作業や地域の方々とのふれあいを通して、入居者の表情が豊かになったり、会話が増えたりと、うれしい変化が見られるようになりました。

「特に印象的だったのは、水やりが日課となったことで『今日もお水をやりに行かなきゃ』と役割意識が芽生えたやり取りがうまれたことです。その日を生きる認知症の入居者にとって、そうした感情は大きな力になります」(高柳さん)。

また、種まきや収穫の際などに菜園を通じて空き地に人が集まり、混ざりあうことで、福祉と地域のあいだに新しいつながりが生まれる可能性が見えてきました。

渋谷区(ホンマチプレイスメイキング本町ひがし公園チーム)と連携し、ぼうさいえんで野菜の収穫、

渋谷区立本町ひがし公園でかまどベンチを利用した防災備蓄食料の試食体験等を行いました。

モビリティと防災、空き地の新しい接点

日産自動車株式会社の丹藤玲さんからは、EV(電気自動車)を活用した取り組みが紹介されました。災害時に非常電源として活用できるEV(電気自動車)を、日常時にはカーシェアリングやイベントなどで活用しながら、いざというときの備えにもなる仕組みを実証しています。

空き地をカーシェアリングのスペースとして利用するだけでなく、地域の拠点として機能させることを目的とし、「モビリティは移動手段であると同時に、災害時のインフラにもなり得る」と話しました。また、単なる機能提供だけでなく、災害時にちゃんと活用できるように普段からの地域住民との接点づくりや運用の担い手育成が重要であるとも述べられました。

使われなくなった土地を、再び“まち”の中へ

最後に登壇したのは、UR都市機構 東日本都市再生本部の横山重久です。UR都市機構が保有する木密地域の土地には、50〜100㎡程度の小規模な土地が数多くあり、こうした土地を「防災にもなる日常の空間」として再活用できないかと、北砂エリアで取り組んでいることが紹介されました。

「公園や広場のように“まちの余白”として人が集まれる場所が、防災面でも日常面でも効果を発揮するようにしたい」と語る横山は、まちづくりにおける“余白”の可能性に着目しています。また、「動き出したい人がいても、支援者がいない」ことを共通の課題として挙げ、今後は「地域の担い手を支える持続可能な仕組みをつくっていくことが必要」と話しました。

本セッションでは、農・福祉・モビリティ・まちづくりといった多様な領域からの視点を通じて、「空き地をどう使い、どんな人とつながり、日常と災害をどう”またぐ”か」という問いに、具体的かつ現場からの答えが提示されました。それぞれの取り組みはまだ始まったばかりですが、「フェーズフリーな土地活用」を模索する実践の芽として、大きな可能性を感じさせるセッションとなりました。