2025年3月19日、UR都市機構のオフィスで開催されたシンポジウム「密集市街地の可能性と未来~わざわざ空き地の“いつも”と“もしも”~」のトークセッション2つめは、「多様な主体の連携で広がる密集市街地の価値向上の可能性」をテーマに、株式会社トーンアンドマターの広瀬郁さん、upsetters architectsの岡部修三さん、UR都市機構の大野新五の3名が登壇しました。進行は広瀬さんが務め、これまでの取り組みを振り返りながら、今後の展開についてディスカッションが交わされました。本記事ではその様子をお届けします。

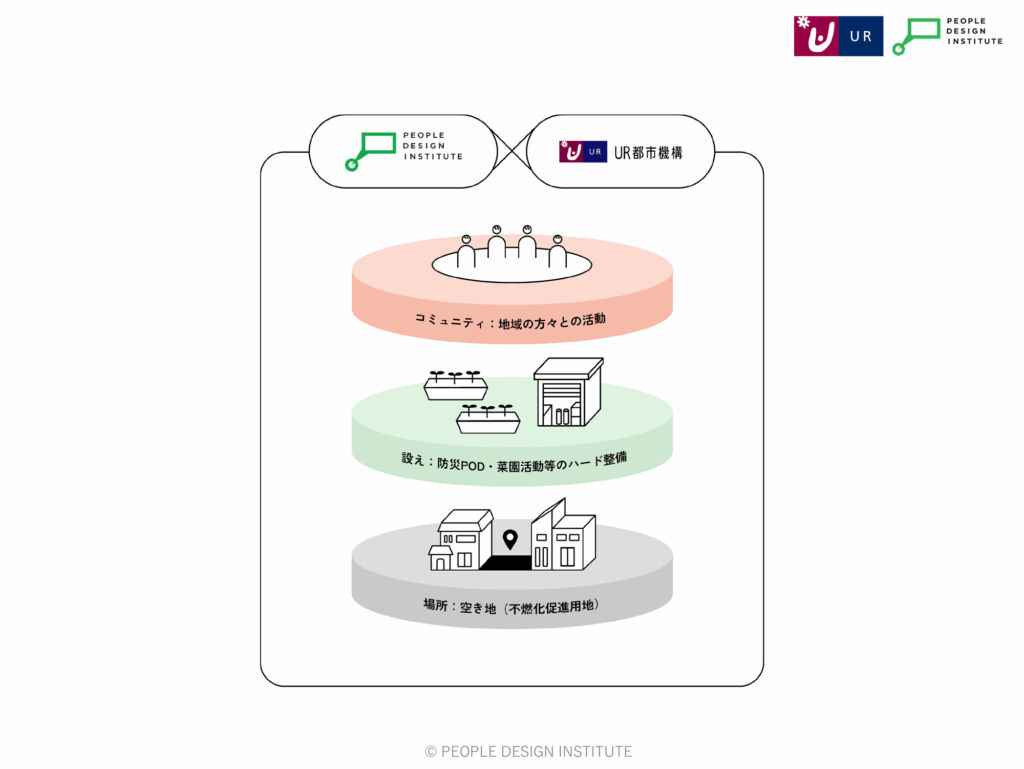

冒頭では、これまでの実践を3層のレイヤーに整理した図で振り返ります。灰色の1層目は、密集ベルトのなかで取得してきた土地、緑色の2層目は「ぼうさいえん」や「防災POD)のような「場のしつらえ」や道具による中間的な仕掛け、そして3層目は地域コミュニティとの活動です。こうした重層的な取り組みの延長に、価値向上があると考えています。

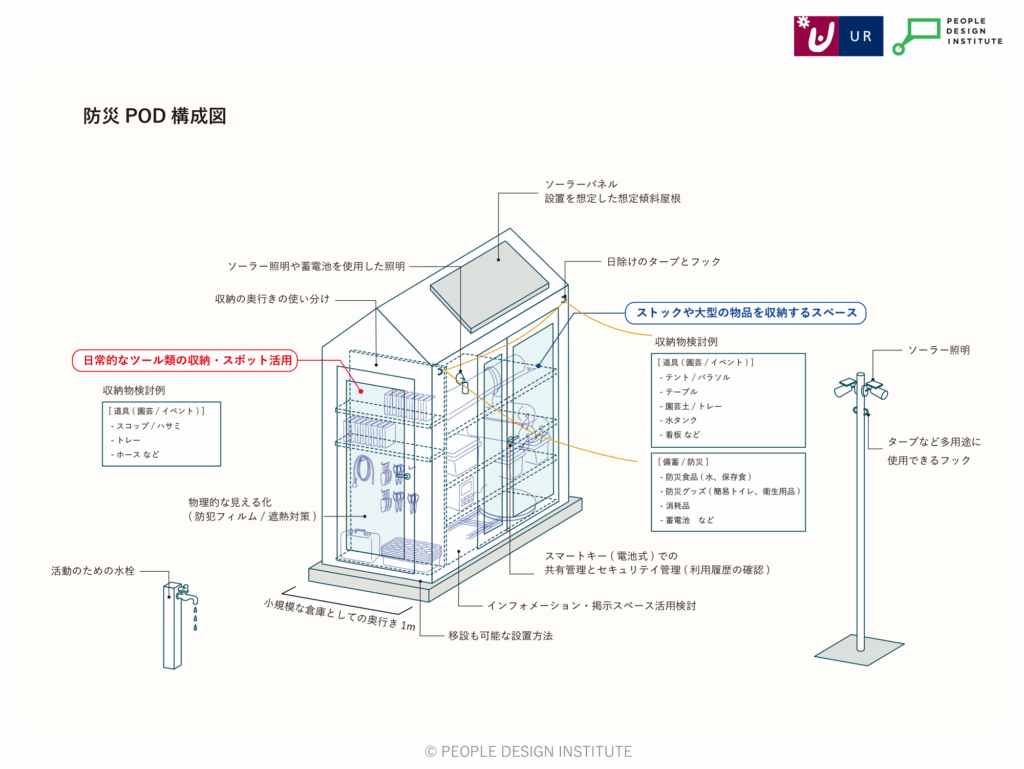

その後岡部さんから、防災PODという新たな試みについて詳しく紹介がありました。防災PODとは、空き地に常設する小さな倉庫で、日常的な活動で使用する道具や備蓄品を収納できる機能を備えています。水や電気、日陰、掲示板など、今後地域の皆さんに使ってもらいながら必要な要件などを検証していきます。

防災PODは暫定利用地に置くことを前提として、できる限り汎用性が高く展開可能なように、建築物の扱いにならない範囲で計画されています。また、一言で防災PODと言ってもその要件を設定するのは非常に難しく、例えば、水道1本を引くにも管理責任を誰が持つのか、照明が必要か、など、様々な要素について繰り返し議論されて今の形になっています。今後の検証の中で、使いながら要件を探り、柔軟に少しずつアップデートしていくことを想定しています。

フェーズフリーとその先も見据えて

防災PODに関する紹介の後は、具体的なテーマについて深掘りしていきました。

防災PODは「フェーズフリー」な空き地の使われ方を実現すること、という視点から始まっています。防災倉庫の鍵を誰が持っているかという例を挙げ、日常的に使っていないといざというときに使えない可能性があるという課題を共有。さらにUR都市機構の大野は「フェーズフリーの先の復興まちづくりにおいても、空き地の存在は意義がある」と話します。日常のコミュニティを育むなどの生活を豊かにする、災害時にそのコミュニティが活き、その空間も避難場所等として活用できる、そしてその先の復興まちづくりのタネ地としても活用する、空き地活用の意義が共有できました。

分散型の可能性が広げるまちの価値

「分散地としての可能性」というテーマで語られたのは、小規模な空き地がまちの中に点在していること自体が、実は重要な価値を持ちうるという話。URが保有するような単体では小さく見える土地も、点と点をつなぐように展開していくことで、顔が見える範囲のコミュニティが点在し、重なり合いながら機能していく可能性を見据えています。

分散地においては、駅前のように一極集中する場とは異なり、小さな「輪」があちこちにあることで、互いに補完しあう関係性が生まれ、個人の「生活圏」がまちの中に広がっていくイメージで展開されます。子どもたちの遊び場、避難場所、交流の場といった多様な機能を、それぞれ異なる空き地に持たせるといったアイデアも紹介されました。

関わりしろが広げる新しいコミュニティ像

次に「コミュニティのこれから」というテーマでは、地域における“関わりしろ”のあり方が議論されました。従来の町内会や自治会などの組織的コミュニティが維持困難になると予測される中、菜園や空き地活用を通じて、ふらっと立ち寄るような関わり方が価値を持つようになってきたと考えています。

また、「土着型」と「テーマ型」という二項対立を超えた、新たな関わりの形についても話題に。強い動機を持った人もいれば、たまたま近くにいたから参加する人もいる。そうした“ゆるやかな関与”が、無理のない持続性をもたらします。

防災を通じた公共性の再定義へ

「防災を通じた公共性の再定義」では、防災というテーマが、誰にとっても関係のある“主体性”を引き出すきっかけになるという話が印象的でした。災害はいつか来るとわかっていても、なかなか意識しづらい現代において、例えば防災PODのような日常的に触れられる仕掛けを通じて、地域の公共性について自然に考えるきっかけが生まれるのではないかと言われています。

UR都市機構の大野は、分散地や防災PODに対する税負担や管理コストの課題、既存の防災倉庫との役割分担といったリアルな課題も挙げつつ、「だからこそ民間と公共が協働しながら仕組みをつくっていく必要性がある」と話します。

まちを守る営みが、価値をつくる

セッションの最後には、「価値向上とは何か?」という根本的な問いが投げかけられました。地価の上昇といった数値的な価値ではなく、「このまち、なんかいいよね」と感じられるような主観的な価値を、地域の人たちが主体的につくっていく。そこに防災や空き地活用の可能性があるのではないか、という話で締めくくられました。

まちづくりという言葉に構えてしまう人も多いなか、「日々の暮らしの中で当たり前のように花に水をやる」「顔が見える範囲で道具を貸し合う」など、ささやかな営みがまちの価値を育んでいるという視点は、多くの参加者の共感を集め、その後参加者との感想共有や議論が交わされました。

今後も、民間や公共のさまざまな立場が連携しながら取り組みを進めていきたいと考えており、このシンポジウムをきっかけに、多様な協働や新たなコラボレーションが生まれていくことを期待しています。シンポジウムにお越しいただいた方はもちろん、記事を読んでご興味を持たれた方は、提案募集・お問い合わせフォームよりぜひご連絡ください。