プロジェクト概要

本プロジェクトでは、密集市街地の特性や住環境の魅力・課題を明らかにするため、ウェブアンケート調査を実施し、東京都の密集市街地居住者(約900サンプル)及び密集市街地以外の居住者(約200サンプル)を対象にデータを収集しました。

結果

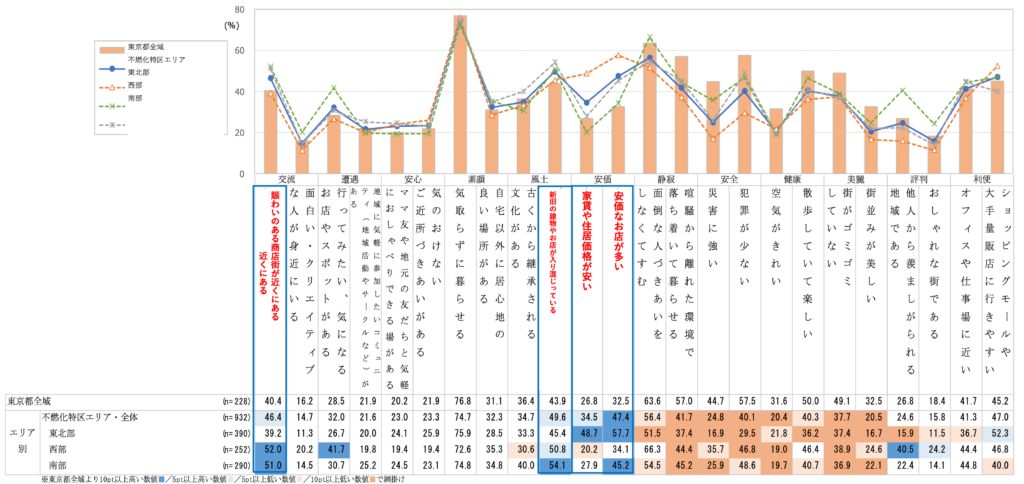

- 「家賃や住居価格が安い」「安価なお店が多い」「通勤等に便利」という評価が高く、都心部にあるアフォーダブルな住宅地として「安価」「利便」の価値が高いと言える。

- 「賑わいのある商店街が近くにある」という評価が比較的高く、地域内での日常的な消費行動の意識が高いことがわかった。

- まちでの交流頻度は比較的多く、飲食店や買い物時等のおしゃべりという偶発的なものが多い。また、町内会や地元のお祭り等よりも、ボランティアや地元サークル、商店街という機会が多く、土着型コミュニティからテーマ型コミュニティへ移行していると言える。

- 「他人から羨ましがられる地域」「自宅以外に居心地の良い場所がある」「散歩していて楽しい」と評価する人ほどまちへの満足度が高い。

- 特に、「居心地の良い場所がある」人は、サークル等のコミュニティが地域にあり、地域内の散歩を楽しんでいる。

- まちへの満足度が高い程、地元消費、地域でやりたいことを実現したいという意識が高まる傾向にある。

- 災害に対しては災害リスクには自力で備えるべきであるという考えが大多数を占めている。

- 密集市街地は道路・公園等の基盤の脆弱性等により建物更新が進まず高齢化が進捗しており、それゆえに土着型のコミュニティが残っているとともに、下町らしい街並みを評価する居住者が多いという固定観念があったが、上記結果からその様相に変化が生じていることがわかった。つまり、都心部にあるアフォーダブルな住宅地を求める新たな居住者が入り、その居住者のライフステージごとに居住地に対する評価が分かれて、多様な価値観を持った人が混在してきたと捉えることができる。

- 密集市街地の居住者を居住地評価等から類型化すると以下の6つのタイプ(属性)で説明ができる。

| 居住 | 出身 | 子ども | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 10年 | 出身 | あり | お店、文化を評価 |

| なし | 落ち着きや安価を評価 | ||

| 非出身 | あり | ゆるやかな共同性と落ち着きを評価 | |

| なし | 羨望を評価し、共同性の評価は低い | ||

| 10年 | ― | あり | 気軽さ、安価を評価 |

| なし | 近所づきあい以外は全体的にあまり評価していない |

居住年数が短くても子どもがいる人は共同性を重んじているし、特に出身者で子どもがいる人はお店・商店街、文化などを重んじていると言え、「安価」「利便」だけではない市街地の価値を評価していることがわかる。

これらの居住者タイプごとに、まちの中での行動やまちへの満足度等を分析・考察すると、以下のことが見えてきました。

- まちへの満足度は「居心地の良い場所」の有無と相関性が高く、ライフステージによりその場所・機会は異なるが、テーマ型のコミュニティ、街なかの散歩、商店街やお店の会話など、「地域との(での)交流とその場所」いう視点は地域価値を測る上で重要な要素である。

- ライフステージに応じて、それぞれが選択できる居心地良い場所や関係を、密集市街地の魅力(お店・商店街・路地・広場等)を活かして創出・発展させていくことが市街地の価値向上に繋がっていく。

■プロダクト:密集市街地における現状(特性・課題)分析

■実施年:2023年~

©NPO法人ピープルデザイン研究所